マイスター・ハイスクール事業報告

〔電気科3年〕ワイヤレス給電に関する講習会

マイスターハイスクール事業に関する講習会のひとつとして、本校電気科3年生22名を対象に

ワイヤレス給電に関する講習会が開催されました。

期 日 7 月 8 日(金) 13:30~15:00

会 場 南相馬市ロボットテストフィールド

講演テーマ ワイヤレスエネルギー伝送 ~身近な電気と生体のつながり~ について

講 師 東北学院大学工学部 電気電子工学科 教授 博士(工学)佐藤 文博 氏

東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe) 特任教授 博士(工学)鈴木 高宏 氏

ワイヤレス給電については、「機器」と「生体」に関する内容について、お話しいただきました。

1.感温磁性体による不思議な現象について

一定の温度になると磁性体が相転移を起こす性質を利用して、感温磁性体を利用しているが

磁性体の温度によって、磁性体としての性能を示したり、示さなかったりする現象について

学習させていただきました。お湯に漬けた感温磁性体が回転をする現象に驚きを感じました。

2.医療分野への応用について

ワイヤレス給電と感温磁性体を組み合わせることで医療分野へ応用できることがわかりました。

筋力細胞に刺激を与えると筋肉が動きだすことやガン治療(正常細胞にはダメージを与えない

温熱療法)についても学習することができました。

感温磁性体を回転させる実験 ウサギによる筋力回復実験

実 演 ワイヤレス給電をしながら走行する自動搬送ロボットについて

講 師 NITTOKU株式会社 福島事業所 FA事業部 精密FAビジネスユニット

クリーンシステムグループ グループリーダー 稲田 賢 氏

工学博士 安部 拓馬 氏

東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe) 特任教授 博士(工学) 鈴木 高宏 氏

東北学院大学工学部 電気電子工学科 教授 博士(工学) 佐藤 文博 氏

写真上は、小型電気自動車に対する駐車中のワイヤレス充電についてのようすになります。

送電コイルから給電して自動車の底面にある受電コイルで電力を受ける仕組みについて学習

しました。

写真下は、ワイヤレス給電をしながら走行する自動搬送ロボットについてのようすになります。

ロボットの側面に付けられた受電コイルに対し、走行コース横に立てられた給電レールから

電力を供給する走行給電の仕組みについて学習しました。

近未来の話として、空飛ぶドローンも今後10年以内にはさらに技術が進み、ワイヤレス給電が

実現できるようです。ワイヤレス給電という近未来の夢の技術も実用段階に入っているのでは

ないかと感じた一日でした。

【電気科】実務家教員による次世代モビリティ学習~電気自動車、自動運転車、歩行領域EV~

6月8日(水)にロボットテストフィールドにて、以下の出前授業が実施されました。

内容:電気自動車、自動運転車、次世代モビリティについて

講師:東北大学未来科学技術共同研究センター 鈴木高宏特任教授

場所:福島ロボットテストフィールド

主催:(公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構

協力:東北大学未来科学技術共同研究センター

鈴木教授から環境問題、EVと自動運転車の原理、課題と研究内容についての講義を受け、生徒たちは「EV普及はなぜ日本で伸びないのか」「グリーンスローモビリティ(※)を活用できる場所は」「災害時に役に立つモビリティは」と問題解決について感想や考察も出ており、EVについて理解や興味関心が高まったと思えます。鈴木教授からはこれらを研究して、「街づくりに活かせればと」と話していました。また、体験学習として以下の実機を利用させてもらいました。

※グリーンスローモビリティとは、低速(時速20km未満)で環境にやさしく走る4人乗り以上の電動車を指します。

①小型EVバス

8人乗りのグリーンスローモビリティ。実際に搭乗させてもらいました。

|

|

②超小型EV~自動運転車~

一人乗り用EV。センサによる常時計測の活用技術として、レーザー測量技術により周りの建物や障害物などの環境を計測しながら走行する機能を搭載しています。実際に障害物を検知しているモニターを見学させてもらいました。

|

|

③マイクロモビリティ

歩行領域EVとして「立ち乗りタイプ」「座り乗りタイプ」「車いす連結タイプ」を運転させてもらいました。

7~10km/hほどの速度で走行可能です。

|

|

実機を基に説明を受け、EVに関する先端技術やそれらの抱える技術課題を学ぶことができました。

これらの体験を通して、学校生活でのものづくりや地域の復興に活かしてしていければと思います。

〇マイクロモビリティ運転動画

【産業革新科(工業) 】環境化学コース2年生マイスターハイスクール講演会

7月7日(火)産業革新科(工業)環境化学コースの2年生を対象に、大内新興化学工業株式会社原町工場で取締役工場長をされていらっしゃる志賀敏文先生を実務家教員にお迎えしてご講義をいただきました。

「環境分析を通して環境問題を考察する」と題して、環境保全のために企業で実際に行っている分析技術や取り組みなどについてご説明頂きました。また、ろ紙と水性ペンを用いたペーパークロマトグラフの実験を実演することで、化学分析には欠かせない、クロマトグラフ分析の基礎を体験することができ、生徒諸君も環境分析や環境問題に関して興味が湧いたようでした。今後も継続してご講義いただきます。

【機械科】 マイスター・ハイスクール実習 第2ローテーション①、②

令和4年 6月9日(木)・6月16日(木)マイスター・ハイスクール実習 第2ローテーション①、②

新たな班になり、前回の反省点を改善しながら2回の実習が終了しました。

前回の班より組み立ての進みが早く、組みあがった市販の工作キットの動作確認と簡単なゲームを行うことができました。生徒は思い思いの工夫を凝らし、チームを組んでボールを相手の陣地に運ぶゲームを行いました。(下記動画)

また、はんだ付けや芯線の被覆剥きも行い、慣れない細かな作業にも一生懸命に挑戦する姿が印象的でした。

生徒の感想を聞くと、「自分で考えながらクローラーロボットに工夫をするのが楽しかった」「はんだ付けは難しいですが、慣れてくると楽しいと思えました」等があり、主体的に取り組めている様子でした。

https://drive.google.com/file/d/1BM_8PkqXGxsP7EyidLlFbtZo4Mlf1aWZ/view?usp=sharing

[簡易ゲームの様子]

「燃料電池車 MIRAI の見学と水素エネルギーの将来について」 機械科

令和4年 6月17日(金) 機械科2学年対象 「燃料電池車 MIRAI の見学と水素エネルギーの将来について」

今回は トヨタ自動車株式会社 様 と ネッツトヨタ福島株式会社 様から講師9名をお招きして特別授業を行っていただきました。

機械科2学年は、昨年度よりマイスター・ハイスクール事業としてロボット技術及び再生可能エネルギーについて学んでおり、今回は実際に水素エネルギーを使用した燃料電池車「MIRAI」を題材に授業を行っていただきました。

全体会で水素についての知識とこれからの発展について動画を用いながら講義していただきました。実際に使用されている燃料電池のセルなども触らせていただき、生徒たちは興味をもって話を聞いている様子でした。

後半は

①水素エネルギーで走るミニカーの製作・体験

②トヨタ「MIRAI」の実車見学

③アドバンスト パーク(高度駐車支援システム)の体験

の3班に分かれて行われました。

①水素エネルギーで走るミニカーの製作・体験の様子

②トヨタ「MIRAI」の実車見学

③アドバンスト パーク(高度駐車支援システム)の体験

それぞれの班で、初めての体験に驚きや楽しさを感じている様子でした。

最後の質疑応答では生徒からたくさんの質問が出て、再生可能エネルギーについて興味関心が湧き、理解が深まったのではないでしょうか。

今回授業を行ってくださった トヨタ自動車株式会社 様 ,と ネッツトヨタ福島株式会社 様,ご支援をいただいた福島イノベーション・コースト構想推進機構 様 には大変感謝いたします。ありがとうございました。

本サイトの文章・画像などの無断での複製、転載を禁じます。

令和6年度本校のいじめ防止基本方針については以下のファイルをご確認ください。

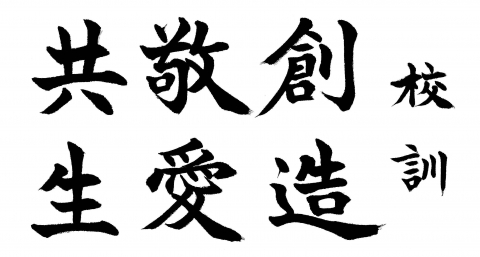

本校のスクール・ポリシーについて以下のファイルを御参照ください。

福島県南相馬市小高区吉名

字玉ノ木平78

TEL:0244-44-3141(代)

FAX:0244-44-6687

Eメール odakasangyogijutsu-h@fcs.ed.jp