小高産業技術

HARIOランプファクトリ―小高 企業体験 及び 外部講師講演会

9月27日(木)に2年産業革新科B組 経済・金融コースの9名が南相馬市小高区内にありますHARIOランプファクトリ―小高にて企業体験を実施しました。地元地域を支える企業を実際に体験し地域理解を深めることを目的とし実施しました。生徒たちは初めての体験に緊張もしていましたがどの生徒も楽しく体験することができました。生徒からは「難しかった」という意見もありましたが「また自分で来たい」「楽しかった」など前向きな意見のが多く聞かれました。

午後は小高浮舟ふれあい広場にて小高ワーカーズベースの和田智行様より「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」というタイトルのもとご講演をいただきました。午前中のHARIOランプファクトリ―小高の開業経緯や地域での意味を理解することができました。

今後、この経験をいかし、生徒たちは小高区のためのビジネスアイデアを作成していく予定です。本日、お世話になった皆さまありがとうございました。

地域経済分析システム(RESAS)の使い方講座の実施

7月9日(月)の5・6校時目ファイナンシャルⅡの授業内に産業革新科2年B組の経済・金融コース9名が株式会社NTTドコモの床並展和様をお招きしまして地域経済分析システム(RESAS)の使い方の講習会を開きました。RESASとは地方創生の様々な取組を情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房が提供しているシステムです。経済のみえる化を行なっています。

前半は他地域の事例や、実際に南相馬の分析を行うなどしてRESASの使い方を学びました。後半は「南相馬市にもっと人が遊びに来るには」等の課題をいただき実際にRESASを活用して自分たちで課題解決方法を考えました。2班に分かれてのワークショップとなりましたが短時間の中でどちらも課題解決法を考えていたように思えます。また、RESASを活用することにより経済を数値化し説得力のあるものとなっていました。

今後はこのRESASを活用し地域課題の解決をより深く考え学んでいきます。床並様、本日はありがとうございました!

参考:RESAS

東北電力施設見学会(電気科2年)

午前は小高区にある南相馬変電所内にある大規模蓄電池システムと原町区にある総合研修センター、午後は原町火力発電所を見学しました。

生徒は、サスティナブル(持続可能な)社会の実現には、ベースロード電源である火力発電と太陽光発電などの再生可能エネルギーを効率よく組み合わせる電力のベストミックスが重要であることを学びました。

施設見学で学んだことをこれからの学習活動と進路決定に生かしていきたいと思います。

この度は、お忙しところとても貴重な機会を賜り、また、対応していただきました東北電力職員の皆様に感謝申し上げます。

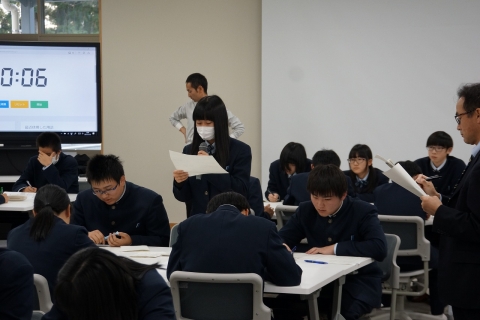

経営シミュレーション体験教室(新たなビジネスを創造する力の育成)

対象である1年産業革新科B組・1年流通ビジネス科の計54名は、「ERPsim4HANA(イーアールピーシムフォーハナ)」というシミュレーションソフトを用い『いかに企業として利益を上げるか』を考える貴重な体験をしました。リアルタイムで市場が変化するため、各地区のマーケティングにかける費用を増減したり、各商品の販売価格を変更したり、班ごとの経営方針にそった活発な意見交換をしながら意思決定をしていました。

また、今回の活動を通して、日頃学んでいる簿記や、ビジネス基礎、マーケティングの内容が社会ではどのように活用されているのかを学ぶ良い機会となりました。

SAPジャパンの皆様、オペレーション・ブレッシング・ジャパンの皆様、ありがとうございました。

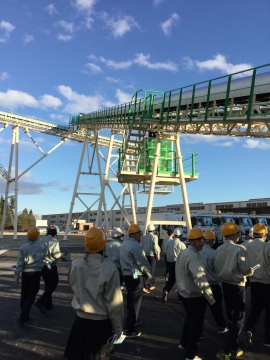

福島エコクリート株式会社工場見学

工場内の様々な場所を見学させていただきました。なんと、工場見学第1号だったようです!

↑説明を受けながら施設内を見学 ↑実際に持ってみると見た目より軽い! ↑実はここもちょっと登らせていただきました。

浜通りの復興を担う新たな事業を目の当たりにし、生徒たちも感銘を受けているようでした。

福島エコクリートの皆様、お忙しい中ありがとうございました。

ヤフー石巻復興ベース 視察研修

ヤフー石巻復興ベースの設立経緯や、具体的なこれまでの取り組みをお聞きした後、近隣の商店街を歩きました。ほとんどの箇所が背丈よりも高いところまで浸水しているにも関わらず、お店や建物が戻っているのが印象的でした。また、1階は駐車場にするなどし、今後起こるかもしれない津波被害をおさえる仕組みもされていました。

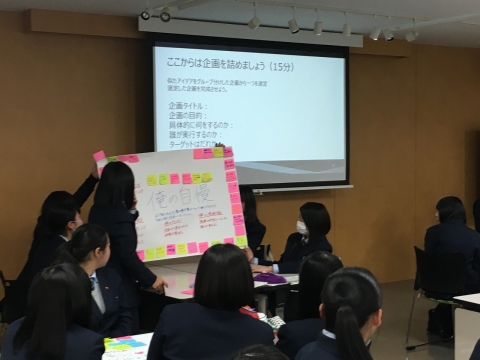

午後はヤフー石巻復興ベースの「フィッシャーマン・ジャパン」という漁業の取り組みを事例に取り「若者にお魚をもっと身近にするための企画を考えよう!」をテーマにワークショップを行いました。短時間のところでも、生徒一人ひとりが案を出し合ってまとめたものは、講師である 松本裕也 様よりお褒めの言葉もいただきました。

今日の取り組みを参考に今後の授業に活かしていきたいと思います。ヤフー石巻復興ベースの皆様ありがとうございました。

SPH講演会「異種複数ロボットのための情報システム」

演題「異種複数ロボットのための情報システム:会津大学の紹介」(全体2時間)

講師「公立学校法人 会津大学 コンピュータ理工学部 ロボット工学講座 教授 成瀬継太郎 氏」

会津大学は「成長する人間力で世界を驚かそう」、世界を視野に入れた未来志向で人材育成に取組んでいる大学です。

今回は、全校生で講話を聞かせていただき、未来視点で課題を探求し解決しようとする意識を高めました。

|  |  |

お話の中で、たくさんのロボットを紹介していただき、技術力の進歩に驚かされました。

質疑応答では「人工知能AI」について沢山の質問がありました。成瀬先生のお答えの中で印象的だったのは、「ロボットは目的がはっきりしていないと動きに制限があるので、まだまだ人間の仕事を奪われることはない」また、「人間のように”カッコ良い”とか”きれい”、”愛”を理解するのは難しいので、人間を超えるのは難しいのではないか」とうことでした。質問した生徒の「AIが進むことへの不安」が払拭された様子でした。

今回の講演会では、商業科、工業科全員でお話を伺い、ロボット社会が身近になり始めた現在において、ロボットの活動の場(災害現場など)に応じた課題を解決するために、ロボットと情報システムについて様々な取り組みがなされているのだと考えさせられる講演となりました。

工業化学科・産業革新科環境化学コースSPH化学工場見学

午前は、クレハいわき事業所、クレハ分析センターを見学しました。

クレハいわき事業所について説明いただき、施設内を見学させていただきました。

クレハ分析センターでは、小高工業高校の卒業生が1日の仕事内容についてリアルにお話してくださいました。

クレハ分析センター内を見学させていただき、私たちの身近にある製品が、どのように研究や検査されて作られているかを見ることができました。

午後は、ケミクレア小名浜工場を見学しました。

実習で使用したことのある機器や器具もありました。逆に、実習で手作業で行っていることが全自動で行うことのできる機器もあり、関心を持って説明を聞きくことができました。大きなプラントも見せていただき、学校内では学ぶことのできない体験ができました。化学への関心と、社会に役立つ化学について考えることができました。

お忙しい中、見学させていただきありがとうございました。

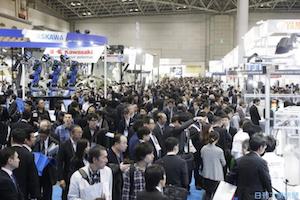

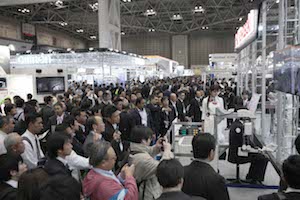

2017国際ロボット展見学

参加者:機械科2年生、電気科2年生、産業革新科電子制御コース2年生

|  |  |

ロボットならではの自動化されたスピードや正確さ、人間の代わりに働く様子に驚きました。また、ロボットの動作を見ることができて、ロボットの可能性についても知ることができました。

今回「国際ロボット展」を見学したことで、イノベーション・コースト構想における新たな産業(ロボット分野)の関連技術を学ぶ上で活用できる内容でした。

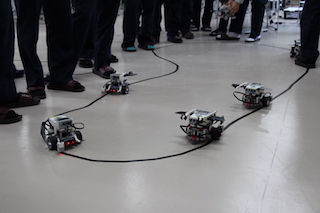

制御技術講習会LEGOマインドストームEV3

電子制御コースでは、モノを制御(コントロール)するための技術を学習しています。制御をするためには、電子回路やプログラムに関す知識が必要となります。本日は教育用LEGOロボットを制御する実習を行いました。

| ”50cm進んで止まりましょう”との課題への取組 「50cm進むには、タイヤが何回転すればいいのだろうか?」 「車輪の円周=直径×円周率(3.14)だから 50cmを円周で割ればいいんだ!!」 では、90度回転するには・・・・・ 「90度回転した時の円周は◯◯だから 〇〇すれば良いんだな」 などと友人と相談して決めていきました。 この考える課程がおもしろいのです。 |  |

タイヤは二輪、設定通りに前進し、指定した距離でピタッと止めることができました。

課題「自動走行車の製作」 <①ラインの上を自動走行する車><②ぶつからない車> さらに車体正面には超音波センサーを装着、超音波で距離を測定します。前の車に近づくとゆっくり減速、ぶつからず安全に走り続けます。 |  |  |

最先端の技術である「自動走行」も、制御技術を学んでいけば身近に感じられるものです。制御技術を学んで生活を便利にしていきましょう。

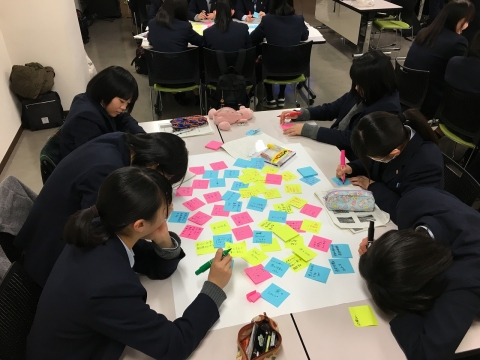

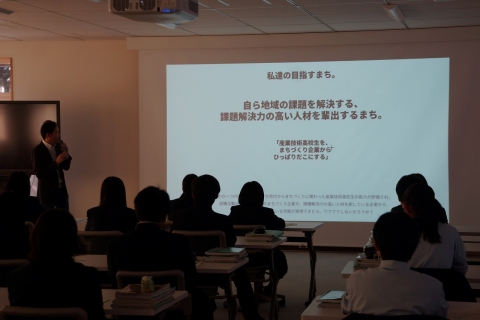

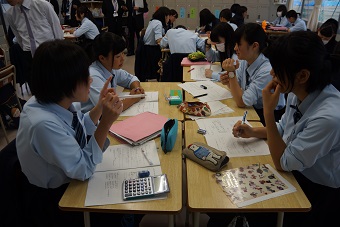

地域産業の振興に必要な「挑戦し継続する力」の育成

11月7日(火)5・6時間目に産業革新科B組1年(ICTコース18名、経済・金融コース9名)計27名の生徒は授業の一環として地域の現状の理解と課題解決についての講習会を受講しました。

講師には、Visitor代表の森山貴士様をお招きしました。小高区の現状の話から課題の解決策の考え方をパワーポイントなど交えて教えていただきました。

さらに経済・金融コース9名の生徒は2つの班に分かれ、自分たちの身近な課題を考え、解決策を提案するグループワークを行いました。

それぞれのグループで出した課題を自分の好きなことや興味のあることと組み合わせて課題を解決する方法を考えていました。

生徒たちは普段の生活では結びつかない物同士を組み合わせ、楽しみながらも一生懸命に案を出し合っていました。

今回の講習を通して、課題の解決策の考え方や地域の振興必要な挑戦し継続する力を向上させることができました。

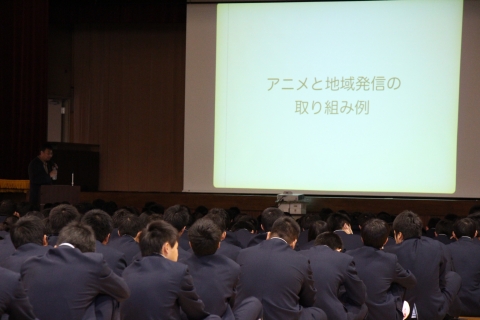

講演会「アニメーションの力による地域復興」

講演会「アニメーションの力による地域復興」

ガイナックスは様々な企画力で多彩なアニメーションを世界に発信している企業です。それだけではなく、企業や自治体と連携して地域復興に取組まれている事でも有名です。昨年度は小高区PRアニメーションも制作していただいています。

今回の講演では、浅尾取締役を先頭に地域復興に取組んでいる事例を聞かせていただき、「解決策やアイディアを組合わせて、問題の解決策を見つける力や、アイディアにつなげる力」を育成する良い機会となりました。

アニメーション作成に関する質問もあり、全校生アニメーションの魅力に取り込まれたようです。質問をしているのは、本校PRアニメーションでアフレコをした生徒です。

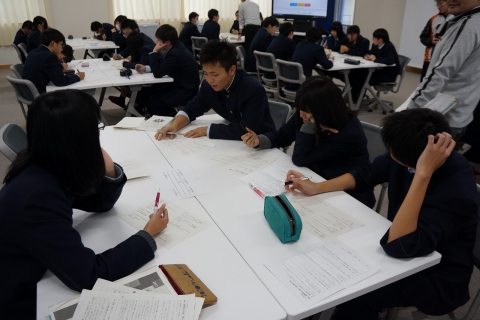

Cross Training Program(学科間相互学習)

大学科の違う商業と工業の生徒が、互いに自分たちの専門性を高めるために5分野にわかれて調査、探求し、「知識構成型ジグソー活動」を活用しながらグループ活動を行いました。

生徒、教員共々初めての活動のため、はじめは緊張していましたが、時間がたつにつれて少しずつではありますが、話が活発になってきました。異なる専門分野を学ぶ別のクラスの生徒が助け合い、1つのことに取り組むことによって、生徒たちは大変ながらも達成感を感じていると思います。また、今後はこの活動の振り返りを互いのクラスで行っていきます。

会津大学訪問

会津大学訪問

会津大学は、「成長する人間力で世界を驚かそう」をスローガンに未来志向で人材を育成している大学です。今回は、進路の選択肢として進学を考えている1年生が、実際の大学の雰囲気を体験すべく模擬講義や施設設備の見学をしました。

〇学生食堂でのランチ  | 学生食堂では、安くておいしいランチをいただきました。定番のカレーや会津ならではのソースかつ丼、麺類とメニューも豊富、悩んだ末に選んだメニューは? |

昼食の後は校内の見学をしました。とにかく広い、1時間しっかり歩きました。

校内には最先端の設備を備えた、様々な研究室があり、将来どんな研究をしてみたいか考えさせられる場面もありました。 復興支援センターでは、様々な企業の方が集まり、私たちの生活を支える技術開発を行っています。私たち自身も将来、地域復興の手助けができる技術者を目指さなければと、決意を新たにしました。 復興支援センターでは、様々な企業の方が集まり、私たちの生活を支える技術開発を行っています。私たち自身も将来、地域復興の手助けができる技術者を目指さなければと、決意を新たにしました。 |  | 奇抜な踊りで ペッパー君もお出迎え 全身で歓迎してくれました。 情報系の大学だけあって、様々なプログラミングが施されていました。 |

| 短い時間でしたが、「こんな充実した環境で勉強してみたい」と話す生徒も見られ、進学という選択肢を具体的に考えられる体験をした一日となりました。 会津大学の皆さん、見学をさせていただき、 ありがとうございました。 |  |

社会人として必要な「コミュニケーション力」の育成(電話応対実習)

ドローンスクール

ドローンの操縦体験をする前に、2名の講師の先生より講義を聞きました。

講演1『福島イノベーション・コースト構想と南相馬市の取組について』

講師:南相馬市商工労政課ロボット産業推進担当 課長 神沢吉洋 様

社会人として必要な「コミュニケーション力」の育成

ビジネスに活用できる「伝える力」の育成

本日10月12日、情報ビジネス科3年生26名、流通ビジネス科3年生28名、産業革新科1年ICTコース18名は、授業の一環としてプレゼンテーション講習会を受講しました。

講師には、福島テレビの現役アナウンサー・坂井有生様をお招きしました。身近なプレゼンテーションの例として、新幹線や実況中継、CM大賞の映像を題材に、様々な『伝えるためのポイント』を教えていただきました。

今回の講習会で得た『緩急をつける』ことや『言いたいことを丸暗記しない』、『話を短く区切る』といった伝えるコツを学び、3学年は課題研究発表会に向けて気が引き締まった様子でした。1学年は今後プレゼンテーション能力が必要になります。今回の講習会で学んだことを、是非日常生活でも意識して生活してみましょう。

伝えるプロであるアナウンサーの生の意見を聴けたことで、進路についてや日頃の話し方を見つめなおすことができる有意義な講習会となりました。

南相馬市内の地域資源や復興状況の視察

生徒は改めて南相馬市を見ることによって、今まで知らなかった場所や見直す場所が多数あり、真剣に研修に取り組んでおりました。今後はこの経験を生かして、課題の解決方法を授業内で考えていく予定です。

再生可能エネルギー関連施設の見学

この施設は、丸紅株式会社(プロジェクトインテグレータ)、東京大学(テクニカルアドバイザー)、等からなるコンソーシアムが、経済産業省からの委託を受けて浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業を推進しています。

この実証研究の内容を理解するとともに、東日本大震災の被害からの復興に向けて、再生可能エネルギーを中心とした新たな産業の集積・雇用の創出を行い、福島が風車産業の一大集積地となることに関する知識を養う目的に行いました。

生徒たちは、小名浜港から船舶で片道2時間程かけての見学でしたが、施設を間近に見ることで実証事業のスケールを実感できる貴重な経験となりました。今後、未来のエネルギーの在り方を創造する力の育成に結びつけます。

本サイトの文章・画像などの無断での複製、転載を禁じます。

令和6年度本校のいじめ防止基本方針については以下のファイルをご確認ください。

本校のスクール・ポリシーについて以下のファイルを御参照ください。

福島県南相馬市小高区吉名

字玉ノ木平78

TEL:0244-44-3141(代)

FAX:0244-44-6687

Eメール odakasangyogijutsu-h@fcs.ed.jp