小高産業技術

ハイブリッド発電システム新設(太陽光・風力)

本校電気科では「再生可能エネルギー」の学習をしています。学習の一環として相双電気工事組合の協力のもと、本校敷地内に太陽光と風力のハイブリッド発電システムを新設しました。以前建設した発電システムと比べ、太陽光パネルを4枚に増設することで発電量を拡大しました。また、微風でも発電しやすい垂直式風車を採用しました。発電したエネルギーを調査することに加えて夜間の防犯灯を設置・点灯させて利活用しています。

再生可能エネルギーを学習していくと、太陽光発電システムだけでは夜間や曇天時は日射がないため発電されないという欠点がでてきます。太陽光発電に風力発電を加えることによって、夜間であっても風力で発電を補うことができます。

|

協力:相双電気工事組合 |

【ハイブリッド発電システム詳細】

ソーラーパネル出力:100[W]×4枚 ソーラーパネル接続方法:100[W]2枚直列接続×2基並列接続 垂直式風車出力:300[W](始動風速1.5[m/s]、安全風速45[m/s]) バッテリー容量:24[V]20[Ah] 負荷:防犯灯10[w]×4。夜間のみ点灯。 (自動点滅器とタイムスイッチ制御)

建設場所:本校南庭東側 建設作業:2019年12月 活動対象:課題研究、電気科3年生 |

【建設活動の様子】

|

|

|

|

| 防犯灯の設置 | ソーラーパネル設置 | ||

【充放電制御部(チャージコントローラー)】

|

|

ロガーを取り付け 発電状況を計測し ています。

|

【防犯灯による電力利活用】

|

|

タイムスイッチと 自動点滅器で点灯 時間を制御できま す。 |

【外部講師講演】ハイブリッド発電システムにおける現状や課題

本校に外部講師を招いて「ハイブリッド発電システムにおける現状や課題~ 蓄電システム や 電力の利活用 ~」の講演をいただきました。

再生可能エネルギーの今後の展望として、特に太陽光・風力発電についての知識を深めました。

海洋に風車を設置する洋上風力発電についても学習し、今後の技術について考えさせられました。

また、様々な発電エネルギーと消費電力を考え、エネルギーのベストミックスを考える良いきっかけとなりました。

受講した生徒たちからも質問が多数あり、今回の講習を今後の課題解決に役立ててもらえればと思います。

講師:福島大学 共生システム理工学部類 佐藤義久教授 、 齋藤公彦教授

対象:電気科2、3年生 、 産業革新科(環境科学コース)2、3年生

【外部講師講演】スマートシステムを活用した電力系統

本校に外部講師を招いて「スマートシステムを活用した電力系統 ~VPPや V2Pに向けた取り組み~」の講演をいただきました。

近年、注目されている電力のスマート化についての技術・課題を学びました。

再生可能エネルギーだけでなく、電気エネルギーの利用に対して様々な技術があることを知り、次世代の電力事情を考えるきっかけとなりました。

講師:東北電力株式会社 企画部 坂内康人 様

対象:電気科2、3年生

【商業科】地域復興につながるアプリ開発学習②

産業革新科ICTコース3年生が取り組んでいる「地域復興につながるアプリ開発」学習は、完成まであと少しです。今回は、試作品を実際に地元の方に操作してもらい、ご意見をいただきました。

実際に操作された方々の感想としては、「簡単で操作しやすい」「内容もていねいでわかりやすい」といった意見や、「スマホは苦手だから、ちょっと難しいなあ」など、様々な意見をいただくことができました。

今回の意見を参考にさらに改良を加え、地域の方々に喜んでもらえるようなアプリを完成させたいと思います。

開発中の

「小高紹介アプリ」の画面

「令和元年度ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」出場

12月15日(日)、福島大学で「令和元年度ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」に出場しました。事前に書類選考が行われ、県内各地の高校から20グループ超えの中から本校を含め12グループが本選に出場しました。

本校から流通ビジネス科3年生の代表3名がSPH事業活動で取り組んだ地域貢献や地域復興につなげるための活動について発表しました。

結果は惜しくも最優秀賞とはなりませんでしたが、本校の地域復興のための活動が評価され、「福島大学アドミッションセンター長賞」をいただきました。

今回のコンテストでは、県内の各高校で取り組まれている社会貢献活動について学ぶこともでき、今後の活動を行っていく上でとても良い経験となりました。

今回、受賞できたのは、これまで多くの方々が私たちの活動にご協力いただいた結果だと思います。本当にありがとうございました。

<発表テーマ>

おだかに『元気』と『にぎわい』を!~わたしたちにできること~

「ロボット技術研修会」に参加

会津大学の協力で実施 浜通りロボット人材育成事業

「ロボット技術研修会」に参加しました

11月2日(土)~11月30日(土)で土曜日を中心に6日間実施された。

1、2回目は、開校式に始まり、RTF(ロボットテストフィールド)の見学、昨年の復習としてRTミドルウェアを使ってLEGOの操作をおこなった。

3、4回目 パソコンでロボットのシュミレーションをおこなう基本設定から、実際に動作するためのデータの入力をおこないデモモデル作成し、シュミレーション画面で動かしロボットモデル作成の手順を学習した。今後操作するミニスパイダーについてシュミレーション画面で、カメラ映像を元に操作する遠隔操作の練習を何度もおこなった。

5回目 南相馬市にあるタケルソフトウェアの代表 山崎 潤一様より自作ロボットを各種紹介され、機械的要素から組み立ての考え方、遠隔操作でミニチュアの動作がリモコンになる方法など多くの教材を使い体験させていただいた。

6回目 (株)タカワ精密で製作され昨年度から本校のロボット研究部で使用させてもらっている「ミニスパイダー」にカメラを取り付け、カメラ映像を見て操作する練習をおこない、RTFでは、大型の「ジラフ」を用いて周回コースを操作し大きなロボットで、全く見えない場所の操作になると距離感がつかめず難しいことがわかった。

11月30日(土) 全6回の講習会が終了し、修了証が渡され全員で記念撮影

【商業科】地域課題を解決するためのビジネスアイデアを考案するための学習

産業革新科3年B組経済・金融コースの授業において、「商店街への人の流れを生み出すために」というテーマで、区内の飲食店と協力し、共通のスタンプカードの製作・運営活動を行いました。

区内の飲食店に趣旨を説明し、様々なご意見をいただきそれを踏まえ、カードのデザイン、ロゴ、スタンプなどのすべての業務を授業活動で行いました。また、各店舗に設置するカードケースは機械科に製作してもらいました。

約1か月間の期間限定でしたが、各店舗から好評だったというお話をいただきました。今後も地域商店街の活性化のために授業を通して取り組んでいきたいと思います。ご協力いただいた店舗の皆様、ありがとうございました。

【工商連携】おだかイルミネーションイベント企画・製作活動(クロストレーニングプログラム)

産業革新科の電子制御コース【工業】とICTコース【商業】が連携し、区内で行われる「あかりのファンタジーイルミネーション」に向けて点灯オブジェのデザインの考案・製作活動を行いました。オブジェの製作には小高4小学校の児童の皆さんにデザインを募集し、それをもとに両コースが協力して製作活動を行いました。商業科の生徒は慣れない作業に苦労はしましたが、電子制御コースの生徒に教えてもらいながら見事完成することができました。

点灯式では司会やイベント運営も行い、企画から製作、運営まで生徒が主体となって取り組み、少しでも「町を明るく」する活動を行うことができました。もし、小高区に来ることがあればぜひ小高駅前に製作したものがありますので、ご覧ください。

【商業科】地域復興・活性をPRするための活動(お弁当開発プロジェクト)

流通ビジネス科3年生が、イオン株式会社様、そして南相馬市と協力し、地元産品や郷土料理を活用したお弁当の開発を行いました。今年度で3回目となる今回は地元飯である「ホッキ飯」にアレンジを加えた『ホッキ飯ちらし』弁当と、地元野菜を使ったおかず、そしてこれも地域の定番おかずである「きゅうり漬」とふんだんに地元の良さをつめたお弁当になりました。開発までは、イオン様を招いたプレゼン発表や、企画・試食会議を何度も重ね完成させることができました。

2週間の限定販売でしたが、県内はもちろん東北のイオン・ミニストップの各店舗、また首都圏での販売などたくさんの方々に召し上がっていただくことができました。今回の活動で少しでも地域復興や地域のPRにつながる活動ができたと感じました。

「ホッキ飯ちらし」弁当 店頭に並んだ様子 教育長様にも召し上がっていただきました

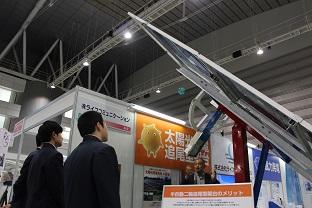

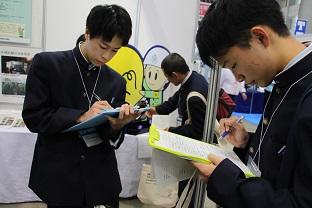

ふくしま再生可能エネルギー産業フェア「リーフふくしま2019」見学ツアー

ふくしま再生可能エネルギー産業フェア「リーフふくしま2019」見学ツアーに参加してきました。(電気科2年生)

「リーフふくしま」とは福島県再生可能エネルギー産業フェアとして、216の企業・団体が出展しているイベントです。主な出展は以下のようになります。

〇太陽光・太陽熱、水素、燃料電池、バイオマス、水力、地熱、未利用熱、風力、スマートコミュニティ、EMS、省エネルギー技術

震災以降、福島県では原子力に依存しない社会作りを基本理念としており、再生可能エネルギーの導入拡大を進めています。本校電気科でも再生可能エネルギーの学習に取り組んでいるため、高い学習意欲を持って参加してきました。

本校生の見学内容・様子の一部を以下に掲載します。

【太陽光発電追尾システム】

従来の固定式太陽光発電に比べ、発電量が30~40%アップが見込めるシステム。

固定式は快晴時、11~13時に一日の50%程度を発電するといわれています。(設置条件による)

朝夕は太陽とソーラーパネルの角度が垂直でないため、一日の発電に利用できる有効日射時間は平均3~4時間程度とされています。

朝方や夕方時に太陽の位置に合わせて、ソーラーパネルを駆動させ、角度を変化させることで効率よく太陽光を当てる仕組みです。

|

|

出展企業:株式会社ライフコミュニケーション 様

【浮体式洋上ウインドファーム】

浮体式洋上風力発電の実証紹介がありました。

洋上に浮かぶ風車のことで、水深が50mを超える場所に設置されています。

洋上は陸上よりも風が強く、外洋であればより安定した風が吹きます。

そのため今後普及拡大が注目されている技術です。

|

|

出展企業:福島洋上風力コンソーシアム 様

【太陽光発電所の各種点検、エネルギー監視による省エネ】

各種点検試験、エネルギー監視の展示・説明がありました。

電気の利用は人々の生活を非常に豊かにしてくれていますが、安全が大前提でもあります。

ここでは「感電体験」もでき、生徒たちに人気のスポットとなっていました。

|

|

出展企業:一般財団法人東北電気保安協会 様

「工業高校生等に向けた再エネ企業プレゼンテーション」にも参加しました。

様々な企業から、バイオマス発電、福島県の今後の再生可能エネルギー事情等を聞くことができ、大変勉強になりました。

【商業科】地域環境分析(SWOT分析)演習

流通ビジネス科1年生を対象に、今年8月に小高区に店舗を再開した「松月堂」の横川 裕信 様を講師としてお招きし講話学習を行いました。

講話では、悲願だった本店(小高店)再開までの経緯や、ロボットテストフィールドとの共同開発で生まれた新商品の紹介、そして再開後の状況などとてもわかりやすくお話しをしていただきました。

また、講話の内容をケース教材としたマーケティング環境分析(SWOT分析)演習を行い、分析結果をグループごとに発表し、横川様にご助言をいただくなどとても活発な学習を行うことができました。今回の学習を通してより地域について考え、探究していけるよう継続して分析演習を行っていきたいと思います。

【工商連携】地域交流イベント開催(クロストレーニングプログラム)

11月2日(土)小高交流センターにおいて、「まちに元気とにぎわいを」をテーマに工業科・商業科の生徒が企画・運営を行う地域交流イベントを開催しました。

これまでは、商業科による全国の高校生が開発した商品の販売活動だけでしたが、今年度は工業科と連携しキーホルダー製作やロボット操縦といった授業で学習したことを活かした体験コーナーを設けたり、また少しでも「交流の場」をしたいと思い、商業科の生徒が中心となり手作りのアトラクションブースなども作成しました。

当日は、150名近い来場者が来てくださり、とても盛況となりました。

次年度以降も工商が協力して地域に「にぎわい」が生まれるような活動をしていきたいと思います。来場いただいた方、開催にあたりご協力いただいた方々、本当にありがとうございました。

(工業)産業革新科電子制御コース「企業見学ツアー」2,3年生

10月29日(火)、産業革新科電子制御コースの2,3年生35名で「福島イノベーション・コースト構想に関する教育プログラム」と連携し、企業見学ツアーに行ってまいりました。

福島の復興に向けた取り組みを見学し、今後の学習意欲の向上や、地元産業を学ぶ良い機会となりました。

受け入れてくださった皆様、誠にありがとうございました。

〇福島ロボットテストフィールド(見学・体験)

〇株式会社テラ・ラボ(講話)

福島ロボットテストフィールドの見学を行いました。また、トイドローンの飛行体験をさせていただきました。試験場の規模に生徒は驚いていました。

見学終了後に株式会社テラ・ラボ代表取締役松浦孝英様よりご講話いただきました。生徒たちは、松浦様のこれまでの体験を通したお話に興味を持って講話を聞いておりました。これからの生徒の進路決定に大変参考になりました。

お忙しい中、ご対応ありがとうございました。

〇JAEA楢葉遠隔技術開発センター(見学・体験)

原子力発電所の廃炉に向けた先端技術について、見学及び体験を行いました。ロボット試験用施設の見学、ロボットシミュレータを利用した調査ロボットの操作訓練及び実機の操縦、福島第一原子力発電所の原子炉建屋内部を表現したVR映像の体験を通して、生徒たちは先端技術に驚くとともに日々の学習内容との比較を行っておりました。

生徒たちの今後の学習意欲向上につながる見学となりました。

様々な見学、体験をさせていただき、ありがとうございました。

【工業】産業革新科 環境化学コース SPH事業所見学(2・3年生)

10/29(火)産業革新科 環境化学コースの2、3年生が、スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール学習プログラムの一環として、宮城県の事業所を2件、訪問させていただきました。

今回は、日本有数の大規模な浄水場。そして、環境化学コースでも学んでいる、大気・水質・土壌および

放射能汚染などの環境調査、化学分析の現場を見学させていただきました。

【見学の様子】

仙台南蒲生浄化センター:宮城県仙台市宮城野区

仙台市最大規模の浄化センターを見学させていただきました。

下水を受け入れてから、水処理(汚泥処理)をし放流するまでの様々な工程を学びました。

また、震災時の様子や復旧の歴史を交えながら、最新の施設を見学させていただきました。

|

|

|

|

東北緑化環境保全株式会社 環境分析センター:宮城県多賀城市

土壌・大気・水質および放射能汚染などの環境調査、化学分析の最先端技術を学びました。

施設見学では、普段見ることのできない高度な測定・分析の現場を見せていただきながら、

授業で学んできた分析機器の応用を始め、様々な最先端技術を使用した環境分析について、

分かりやすく丁寧に教えていただきました。

見学を通して専門分野への興味・関心を更に深め、より身近に感じることができました。

|

|

|

今回の事業所見学を通し、最先端技術を学び専門性を深めるとともに、

日頃、学習していることへの繋がりを実感し視野を広げることができたと感じています。

この経験を更なる専門性の向上、進路選択に生かしていきたいと思います。

この度、私たちを温かく迎え、受け入れて下さった、仙台南蒲生浄化センター様、東北緑化環境保全株式会社 環境分析センター様に厚く御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

「SPH事業研究発表大会」(全国産業教育フェア新潟大会)に参加しました。

10月26日(土)・27日(日)に新潟県の朱鷺メッセで開催された全国産業教育フェア「SPH事業研究発表大会」に参加しました。これまでの3年間の成果について工業科・商業科の生徒代表4名が大勢の方々の前で緊張しながらもしっかりと発表をしました。

また、ポスターセッションでは他校の取組について知ることができたともに、本校のブースに来ていただいた方々に対して本校の活動についてしっかりと説明することができました。

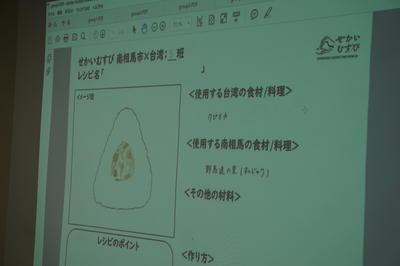

【商業科】地域復興、活性化につなげるための地域資源の情報発信活動「せかいむすびプロジェクト」

今回、流通ビジネス科1年生の生徒が、南相馬市が東京オリンピックパラリックに向け「ありがとうホストタウン」事業を行う台湾との交流イベントの一環で行う「せかいむすびプロジェクト」活動を行いました。

これは、お互いの食材を使った「おむすび」のレシピを考案し、交流をはかっていこうというものです。

レシピ開発には、一般社団法人東の食の会の高橋様、南相馬市スポーツ推進係の方々と協力し試食会やグループワークを行いレシピを考案しました。今後、いよいよ来年にせまった東京オリンピック・パラリンピックの関連イベントでこのレシピのおむすびがイベント等でお披露目されるそうです。皆さん、期待してください!

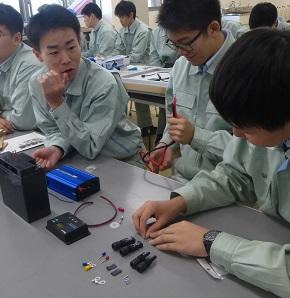

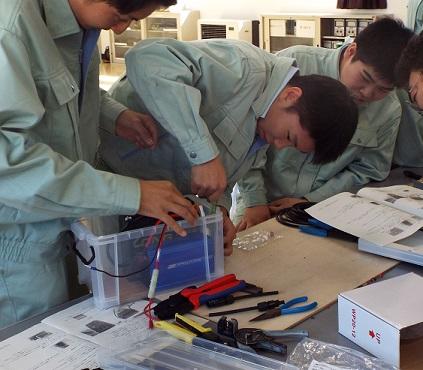

小型太陽光発電システムの製作

本校電気科では、エネルギー学習に取り組んでいます。

近年、自然災害による停電が頻発していることもあり、災害時に使用可能な電源が注目されています。

SPH活動の太陽光発電所の見学に加えて、(※)オフグリッド「小型太陽光発電システムの製作」を実施しました。

※オフグリッドとは、電力会社などの送電網につながっていない電力システムのことをいう。

|

【太陽光発電システム詳細】

〇ソーラーパネル(出力50[W]) 〇チャージコントローラ(12V 10A) 〇インバータ(450[W]) 〇バッテリー(12V 20Ah)

|

|

家庭用コンセント(AC100[V])とUSB(DC5[V])が使用できます。

ソーラーパネルで充電しながら使用できます。

晴れていれば、計算上約2日でフル充電できます 。

|

【講義内容】

〇オフグリッドシステムの配線例 〇システム計算 (機器の選定、充電時間、使用時間、容量計算等) |

【実施内容】

〇太陽光発電システム製作 〇システム動作試験(導通試験、出力測定、負荷運転、バッテリー充電等)

|

|

|

|

製作には以下の講師をお招きしての実施となりました。

【講師:NPO法人 太陽光発電所ネットワーク 佐藤 博士 様】

【商業科】コミュニケーション力向上のための外部講師講習会

産業革新科B組・流通ビジネス科の3年生を対象に、福島テレビ株式会社よりアナウンサーの伊藤亮太様をお招きしたプレゼンテーション力向上講習会を行いました。

はじめに、伊藤様より『伝わる話し方』についてご講話いただき、そのあと、各グループで2分間のニュースを伝えるといった演習や実際に本番前にやられている発声トレーニングなどを教えていただきました。

地域の方々との連携にはやはりコミュニーション力が大切です。今回の講習会を通してとてもよい経験をすることができました。伊藤様ありがとうございました。

太陽光・風力発電の特性試験実習

本校電気科では今年度、再生可能エネルギーの実習を取り入れました。

SPH事業で様々な発電所を見学させていただいたこともあり、従来の電気機器実習(発電機・電動機・変圧器等)に加え、「ソーラーパネル」「風車」を追加しました。

以下のように特性試験を実施し、データをまとめる実習となっています。

|

【太陽光発電特性実習】

(1)主な使用機器 〇ソーラーパネル(出力125[W]) 〇電圧計、電流計 〇白熱灯(100[W]) 〇負荷(すべり抵抗等) |

|

|

(2)主な実習内容 〇開放電圧・短絡電流の測定 〇受光面積による発電量の変化 〇受光角度による発電量の変化 〇動作点について 〇室内(白熱灯)と屋外(太陽光)との比較 |

|

【風力発電特性実習】 (1)使用機器 〇風力発電装置(自作風車で代用) 〇風速計 〇扇風機 〇電圧計・電流計 〇負荷(6~10[Ω])

(2)主な実習内容 〇発電量の測定 〇風速による発電量の変化 〇風向きによる発電量の変化 |

|

ハイブリッド発電システムの研究・製作

電気科ではエネルギー教育を実施しています。

近年、再生可能エネルギーが注目されていることもあり、本校では再生可能エネルギーの教育にも力を入れています。

昨年度から「ハイブリッド発電システムの研究」を続けている状況です。

以下のソーラーパネルと風車を組み合わせたものを建設し、発電特性試験を実施しています。

|

完成品

太陽光発電:出力100[W] 水平式風車:出力300[W] 建設場所:電気科実習棟西側 建設作業:2018年11月 活動対象:課題研究、電気科3年生

計測器で発電状況を計測可能。 |

※ハイブリッド発電システムとは、太陽光発電や風力発電などを組み合わせた発電システムの名称です。主な組み合わせは「風力+太陽光」であり、他にも「水力」「地熱」「燃料電池(水素)」を組み合わせたものもあります。

建設作業は、基礎土木工事から生徒が取り組みました。

本サイトの文章・画像などの無断での複製、転載を禁じます。

令和6年度本校のいじめ防止基本方針については以下のファイルをご確認ください。

本校のスクール・ポリシーについて以下のファイルを御参照ください。

福島県南相馬市小高区吉名

字玉ノ木平78

TEL:0244-44-3141(代)

FAX:0244-44-6687

Eメール odakasangyogijutsu-h@fcs.ed.jp